1 Monat danach. Das impressionsüberflutete Hirn des Zuschauers ist wieder in Normalbalance, die dritte Dimension statt Filmbegriff wieder begehbar.

Der Blick zurück trifft auf ein erneut formidables Filmfest, das sich nach wie vor erfreulich moderat selbst inszeniert, mit stabiler Zuschauerzahl, inhaltlich gewohnt breitem Spektrum und einem sehr guten Programm. Womöglich vor allem außerhalb des Spielfilm-Segments.

Teilweise

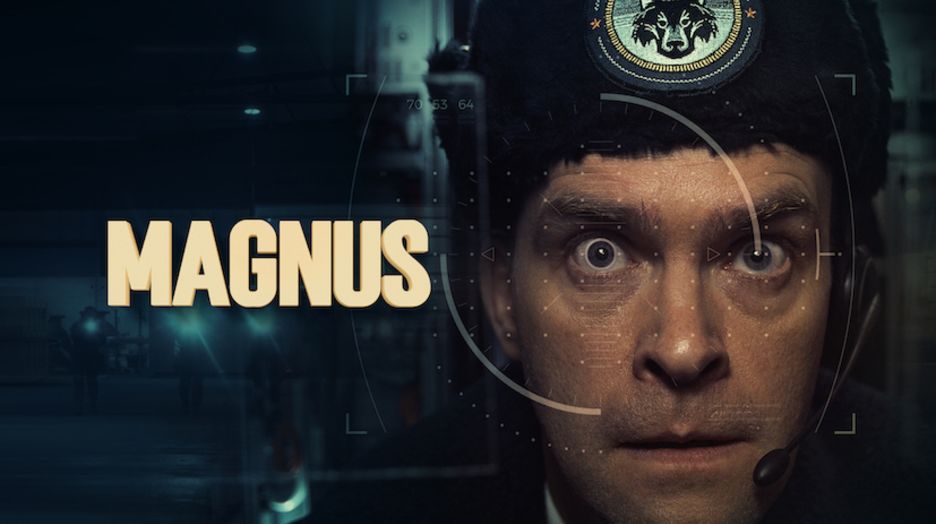

10:15 Uhr. Ein hundsgroßes Mobilgerät aus weißem Plastiklüftungsrohr mit zwei Augenpunkten erscheint auf der Leinwand. Angeblich kann das Ding das Geschlecht eines jeden Kleidungsträgers feststellen, den es jeweils ansieht, schnarrt aber vor Mann, Frau, Tier, Stehlampe, Kommode und allem anderen nur „woman!“ und wirkt dabei so deprimiert wie Roboter Marvin aus „Per Anhalter durch die Galaxis“. Dann: Ein dunkelhölzerner, schulterhoher Schubladenschrank, der sich nach Klick auf die Fernbedienung mit blitzartigen digitalen Zuckungen in ein mannshohes Ding mit Armen und Kopfteil transformiert (!), seinen Erfinder aufnimmt und sich mit lautem Schlag re-transfomiert. Zwei von vielen Zitaten aus der Science-Fiction-Filmwelt in der Serie „Magnus“, die Schöpfer und Hauptdarsteller Vidar Magnussen nicht unzutreffend mit „Inspector Clouseau meets 'Stranger Things'“ beschreibt. Längst wackeln die Sitzreihen vor Gelächter und werden es bis zum Schluss tun.

Im wirklichen Leben ist Magnus ein Polizist, mit dem Dienst zu schieben die Kollegen sich vorbehaltlos schämen. Er stellt sensationell dumme Fragen, steht im Weg, stolpert und zerstört Beweismittel und ermittelt nach der unausweichlichen Suspendierung undercover, mithilfe eines suizidal depressiven Kollegen und eines gemobbten Nachbarjungen. Ausgestattet mit 007-Profilneurose und einem siebten Sinn, stößt er auf übernatürliche Kräfte aus der norwegischen Mythologie, Trolle z.B., von denen einer stets in einem riesigen rosa Häschenkostüm steckt. Die Musik ist düster, die Mienen sind stets ernst, auch beim Slapstick. Trotz des rasanten Erzähltempos konnte Regisseur Geir Henning Hopland („Lilyhammer“) jeden Eindruck von Hektik und Überfrachtung vermeiden. Demnächst bei netflix.

Filmszene aus 'Gösta', (c) HBO Nordic AB / Memfis International AB

Filmszene aus 'Gösta', (c) HBO Nordic AB / Memfis International AB

Ein ganz anderer ist „Gösta“ (sprich: Jösta), ein endzwanziger Kinderpsychotherapeut mit dem ersten Job in der schwedischen Provinz. Mit ihm nimmt Regisseur und Schöpfer Lukas Moodysson („Lilja 4ever“) Schwedens „keep smiling“-Mentalität auf's Korn, das dauernde Lächeln, die Un-/Wahrheiten dahinter und den Preis dafür. Mit staubtrockenem Humor und Empathie porträtiert der hassgeliebte Filmemacher eine Gesellschaft, die das notwendige Mindestmaß an Aufrichtigkeit zu verlieren droht.

Gösta, ein gutherziger, freundlicher Mann, möchte es wirklich allen recht machen, will vermitteln, harte Entscheidung unter allen Umständen vermeiden und niemanden enttäuschen. Das Nein ist unaussprechlich. Moodysson hat den Gutmenschen mit einer massiven, seriös recherchierten psychischen Störung ausgestattet, die ihn außerstande setzt, einen Satz der Ablehnung auch nur zu wiederholen, den sein Rocker-Vater ihn nachzusprechen auffordert. Die Menschen um ihn wissen dies zu nutzen, eine 16-jährige Patientin z.B., die den Therapeuten mit hirnlos arrogantem Gequassel überwältigt und arbeitsunfähig macht. Ein syrischer Geflüchteter, seine Fernbeziehung und seine Patienten zwingen Gösta zum Handeln.

Die Zuschauer in Lübeck sahen eine exklusive NFL-Edition, die, so die schriftliche Erklärung auf dem Schirm, es ermöglichen sollte, möglichst viele Personen der Serie kennen zu lernen. Deshalb wurden die Folgen 1, 5, 6 und 8 gezeigt. Mit Zusammenfassungen dazwischen. Wunderbar!

Filmszene aus 'Sehnsucht im Winter', (c) blaastfilm

Filmszene aus 'Sehnsucht im Winter', (c) blaastfilm

Alu

Die Doku „Sehnsucht im Winter“ berichtet von der darbenden Kleinstadt Maniitsoq an der Westküste Grönlands. 2006 verkündete die US-Firma Alcoa zur Freude der Bevölkerung, hier eine Aluminiumhütte errichten zu wollen. Als die norwegischen Regisseure Sidse Torstholm Larsen und Sturla Pilskog davon erfuhren, beschlossen sie, diesen in jeder Hinsicht enormen Akt der Veränderung zu begleiten und zu dokumentieren. U. a. war die Rede von 3.000 chinesischen Arbeitern, die das Werk im Auftrag von Alcoa errichten sollten. Im Folgenden besuchten die Filmemacher den Ort mehrfach, knüpften Kontakte zu den Einheimischen und erlebten, genau wie sie – nichts.

Zumindest nichts, was die Errichtung der Alu-Hütte betraf. Die US-Firma äußerte sich nicht, auch nicht auf Anfragen, und wenn doch, dann hohl und vage. Das Städtchen hingegen hat sich in jeder Hinsicht vereinbarungsgemäß vorbereitet und steht in den Startlöchern. Entsprechend hoch sind der Frustration und Alkoholkonsum in Maniitsoq.

Nun berichten die Filmemacher über diese stagnative Situation, wie die Leute im Dorf mit der Situation klarzukommen versuchen anhand von drei Bewohnern, die offen reden: Kirsten, eine junge Frau, die das Trinken aufgeben und eine Ausbildung in der Hauptstadt Nuuk beginnen will; Gideon, Ex-Alkoholiker, der als Therapeut Menschen in Maniitsoq betreut; Peter, der Alcoa-Beauftragte, der nach neuen Wegen für die Stadtentwicklung suchen muss. Er findet einen im eigenen Hinterhof, in Gestalt der Buckelwale; ein Wal-Museum wird geplant und gebaut. Ein gewissermaßen ironisches Happy End, denn das Misslingen der Kooperation mit der US-Firma hat die ökologische Katastrophe verhindert, die das Zustandekommen für Mensch und Tier und Boden bedeutet hätte.

Der gleiche Aluminiumkonzern schlug einst einen Riss in die Solidargemeinde des isländischen Fischerstädtchens Neskaupstaður a.k.a. „Klein Moskau“. Hier versuchte man, die Bewohner vom Bau und Betrieb einer Aluhütte mit der Zusicherung zu überzeugen, einen Tunnel durch die massiven Felsen zu bauen, die den Ort isolierten. Auch hier wurde man handelseinig, auch hier passierte nichts, auch hier trug die Gemeinde schwere Blessuren davon. Wenn auch ganz andere.

Das Besondere an Neskaupstaður damals war seine sozialistische Kommunalregierung: Seit sich in den 1930er Jahren drei klassenbewusste Arbeiter aus den Fischfabriken in den Gemeinderat wählen ließen, hatten hier kommunistische Ideale dominiert. Früh entstanden Krankenhaus und Freibad, ihr Rathaus nannten sie „Kreml“ und schickten die Kinder ins Ferienlager in die DDR, die Arbeitslosigkeit lag bei 0%. Einen der ganz alten Kämpen steht ganz am Anfang des Films (und am Ende, er rahmt den Film gewissermaßen). Er ist Ende 80, man darf ihn gern „Stalin“ nennen, denn: „Der Kampf geht weiter!“, und historische Fakten über das Terrorregime UdSSR nennt er „Lügen und Gerüchte“.

Stalinistisch oder ähnlich ging es in Wahrheit nicht zu in Neskaupstaður. Die Enkelin eines der Firmengründer erinnert sich an die Relevenz sozialer Belange, wie ihr Großvater als Firmenchef sie verstand und im Kommunistischen erkannte, dass auch Behinderten u. a. langsamen Arbeiter:innen ein fester Job und Autonomie, also gleiches Gehalt auch bei weniger Leistung zustehen. Eine berentete Ex-Arbeiterin bestätigt den Bericht.

Ein System, das funktionierte, bis in den '80ern Ideale und Errungenschaften unter steigendem ökonomischen Druck kollabierten. Ein Verlust. Denn was hier über weite Bereiche gedieh, hätte womöglich zu einer erweiterten Idee von Sozialdemokratie werden können, wie sie einem in Lübeck geborenen Linksdemokraten mit norwegischen Exil in der Biografie womöglich gefallen hätte können.

Filmszene aus 'Freistaat Mittelpunkt', (c) Kai Ehlers

Filmszene aus 'Freistaat Mittelpunkt', (c) Kai Ehlers

Schuld/en

Ein Kapitel der nationalsozialistischen Diktatur, von dem nur wenig aus der Perspektive der Betroffenen an die Öffentlichkeit gelangt ist, ist die Eugenik. Existent schon seit der Antike und durch die Jahrhunderte von unterschiedlichsten Auslegungen und Zielen geprägt, stand der Begriff im Dritten Reich für Rassenhygiene. Die Geburtenrate „arischer“ Familien sollte durch sozialpolitische Maßnahmen gesteigert und „lebensunwertes Leben“ verhindert, ausgesondert und vernichtet werden.

Das eugenische Sterilisationsgesetz von 1933 sah Zwangssterilisation in bestimmten Bevölkerungsgruppen wegen erblicher Minderwertigkeit vor und führte bis 1945 zur Unfruchtbarmachung von 360.000 Menschen. Dass ein Teil der Betroffenen an den Folgen der Sterilisations-OP verstarb, war nur hilfreich.

Einer, der das nicht tat, war der Südholsteiner Einsiedler Ernst Otto Karl Grassmé. Auf der Grundlage zahlreicher Briefe aus Grassmés zufällig wiedergefundener Hinterlassenschaft (teils mit verblüffendem Humor) nimmt der Regisseur dessen subjektive Erzählperspektive ein und ermöglicht dem Zuschauer so Zutritt zu seiner Welt und Denkweise. Den konkreten Vorgang einer Zwangssterilisation, die ihm angetan wurde. Und ein Leben in Würde, wie er es sich vorstellte und im Wald des Horster Moors zu realisieren. 40 Jahre lebte Grassmé dort, abseits der Gesellschaft, auf eine für die meisten nicht vorstellbare Weise, die zwar niemanden beschädigte (auch ihn selbst nicht), aber von den Nazi-Schergen als abartig erklärt und nicht geduldet wurde.

Konsequent ruhig in Kamera, Schnitt, Verweildauer und Musik, ist Regisseur Kai Ehlers mit „Freistaat Mittelpunkt“ ein stilles und beredtes Meisterwerk gelungen. Ein Film, der mit künstlerischen Mitteln Grassmés sanften Spezial-Charakter den barbarischen Härten gegenüberstellt, denen er ausgeliefert war und die Frage entstehen lässt, was das eigentlich ist: ein souveränes Leben. Die Schadensersatzansprüche von Zwangssterilisierten in der BRD wurden bis Ende der '70er Jahre abgelehnt (dann Erwerbsunfähigkeitsrente).

Filmszene aus 'Die Unerwünschten', (c) NFI / UpNorth Film

Filmszene aus 'Die Unerwünschten', (c) NFI / UpNorth Film

So erging es auch den Menschen, die als Kinder deutscher Besatzungssoldaten in Norwegen geboren wurden; sie waren – und sind – „Die Unerwünschten“. Was das für die Lebensqualität der Betroffenen bedeutet, bringt der internationale Verleihtitel des Films genau auf den Punkt: „Wars Don't End“. Der juristische Kampf dieser Kriegskinder um Wiedergutmachung durch die Norwegische Regierung blieb erfolglos, bis sie ihr Land vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg verklagten.

Rund 12.000 dieser Kinder gab es 1945 in Norwegen, Resultate des von der SS getragenen Lebensborn e.V., der im Dritten Reich die Entwicklung einer „Arischen Elite“ beschleunigen sollte. Die blonden, blauäugigen Norweger:innen mit ihrer mythischen Wikinger-Abstammung stellten für die Nazis 1A-Menschenmaterial dar.

Ledige Frauen und Mädchen wurden vom Schwangerschaftsabbruch mit dem Angebot von Unterkunft und anonymer Entbindungen abgehalten, die unehelichen Kinder anschließend zur Adoption an vor allem SS-Familien freigegeben. Um den Prozess dieser Arierzucht noch voranzutreiben, wurden zusätzlich Familien aus norwegischen Frauen und deutschen Besatzersoldaten zusammengesetzt, unabgängig davon, ob sie in D'land schon verheiratet und Familienväter waren. Bei Kriegsende verließen diese Väter ihre norwegischen Frauen und Kinder, die fortan – und hier nimmt die Tragik ihren Fortgang – vom norwegischen Staat und der Bevölkerung diskriminiert wurden.

Im bewusst schlicht und substanziell gehaltenen Film von Dheeraj Akolkar („Liv & Ingmar“) erzählen die heute alten Frauen und Männer von den abwesenden Vätern, den als tyskertøser (Deutschenflittchen) stigmatisierten Müttern und von Kindheiten, die sich vorzustellen es in der deutschen Sprache kein Adjektiv gibt. Wenn nicht bei z. T. bösartigen Pflegeeltern, wuchsen sie in Heimen auf, wurden ausgegrenzt, missbraucht, gequält. Psychiatrie, tagelange Wegsperrung in den Schweinestall, Kälte, kochendes Wasser, Schläge mit Fäusten, Knüppeln, bis zur Bewusstlosigkeit. KINDERN ist dies angetan worden, Menschen, wie sie unschuldiger nicht hätten sein können.

Regisseur Dheeraj Akolkar (Die Unerwünschten) in Lübeck, (c) Nordische FilmtageIhre Mütter wurden kahl geschoren und misshandelt, in Internierungslager gesteckt, nach Deutschland ausgewiesen oder in psychiatrische Kliniken eingewiesen. Frauen, die mit Deutschen fraternisiert hatten, seien im allgemeinen „schwach begabte und asoziale Psychopathen, zum Teil hochgradig schwachsinnig“, hieß es offiziell, und es sei davon auszugehen, dass ihre Kinder dies geerbt hätten: Eine Art Nazi-Gen.

Regisseur Dheeraj Akolkar (Die Unerwünschten) in Lübeck, (c) Nordische FilmtageIhre Mütter wurden kahl geschoren und misshandelt, in Internierungslager gesteckt, nach Deutschland ausgewiesen oder in psychiatrische Kliniken eingewiesen. Frauen, die mit Deutschen fraternisiert hatten, seien im allgemeinen „schwach begabte und asoziale Psychopathen, zum Teil hochgradig schwachsinnig“, hieß es offiziell, und es sei davon auszugehen, dass ihre Kinder dies geerbt hätten: Eine Art Nazi-Gen.

Das Thema blieb ein Tabu bis deutlich nach der Nachkriegszeit, der Krieg war nicht zu Ende. Noch 70 Jahre nach Kriegsende schlägt diesen Kriegsopfern von Landsleuten Hass entgegen. Durch die TV-Berichterstattung über die Klage vor dem Straßburger Menschenrechtsgericht bekannt und erkennbar geworden, wird z. B. eine der Frauen, die im Film erzählen, von einem jungen Mann, der an der Supermarktkasse hinter ihr stand, angespuckt. Öffentlich. Ohne zu zögern oder sich anschließend aus dem Staub zu machen. Andere haben zugesehen.

„Die Unerwünschten“ ist kein Film, den man sich ansehen möchte, aber sollte. Aufschlussreich, sowohl geschichtlich als auch über die menschliche Natur und über die Angst, für Monstrositäten als verantwortlich gerade stehen zu sollen, die man nicht verübt hat, deren Täter in den Generationen davor weggestorben sind. Sündenbocksuche. Die konsequente Tabuisierung, mit der diese Vorgänge so lange im Verborgenen gehalten werden konnten, ist durchbrochen. Tragisch ist, dass es auch heute auf allen Kontinenten Schicksale wie die der fünf norwegischen Tabubrecher gibt. Dies berichtet Gerd Fleischer im Gespräch nach dem Film, eines der gealterten Kriegskinder im Film, eine sehr schmale Frau in den Achtzigern mit einer fantastischen Kampfbereitschaft in den Augen.

P. S.: Das wohl bekannteste Lebensborn-Kind auf dem Globus (nicht im Film) ist Anni-Frid Lyngstad, die dunkelhaarige der beiden ABBA-Sängerinnen. Geboren als Tochter eines deutschen Nazi-Offiziers und einer norwegischen Mutter, zählte sie zu den unerwünschten Kindern. Um sie vor Misshandlung und der landesverordneten Ausgrenzung in Norwegen zu schützen, brachte ihre Großmutter sie nach Schweden.