Carl Maria von Weberns „Freischütz“ wirft man gern vor, fast vorwurfsvoll, dass er Prototyp deutscher Romantik sei. Alles bei ihm, das böhmische Ambiente der Opernhandlung und sein geheimnisvoll-düsteres Waldesdickicht, die tiefen Schluchten und der okkulte Anstrich mitsamt Kugelzauber sei typisch deutsch, typisch auch, dass man sich eine Braut „erschießt“, mit allen Konsequenzen.

Für die Regie dieser Oper hatten die Kieler sich zum Saisonabschluss Jean-Romain Vesperini ins Haus geholt, einen vielseitigen Regisseur. Weil dies sein erster Bühnenauftrag in Deutschland ist, sei er kurz vorgestellt. Der erstaunlich Vielseitige hat in Paris Schauspiel studiert, Gesang in London und praktische Erfahrungen an Bühnen in Ost und West gesammelt, auch im Kommerziellen, weshalb er Firmengründer wurde, um eigene Schöpfungen zu vermarkten. Zudem ist er sprachgewandt. Immerhin spricht er neben seiner Muttersprache Englisch, Deutsch, Italienisch und Russisch.

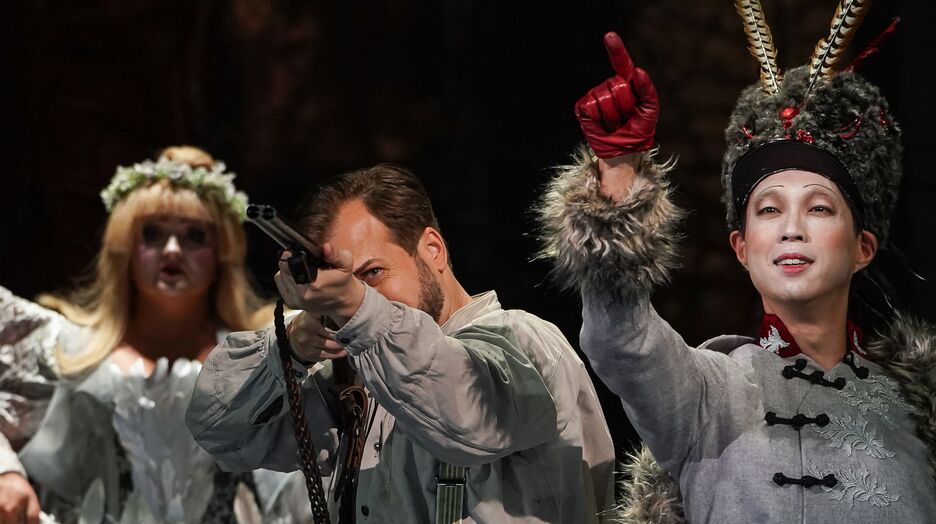

Michael Müller-Kasztelan (Max)

Michael Müller-Kasztelan (Max)

Jede Inszenierung soll überraschen. Hatte Kiel sich mit seiner frankophilen Sicht einen besonderen Erfolg ausgerechnet? Der kommt eigentlich bei jedem „Freischütz“. Er zieht immer, ist vermeintlich sogar etwas für Kinder. Das Auditorium in Kiel war deshalb gut gefüllt, darunter einige Familien mit jüngeren oder älteren Kindern oder gar Schulklassen. Für diese Altersschicht ist günstig, dass auf der Bühne tatsächlich eher ein optisches Spektakel stattfand als ein musikalisches. Viel wurde gezaubert, nicht nur im Wald, den Christophe Chaupin raffiniert be- und plastisch ausleuchtete, auch mit szenischen Bezügen. Sogar der Regisseur hatte vorher gründlich gelesen, um etliches neu zu gestalten. Sein Ergebnis formulierte er im Programmheft so, dass „schon im Eingangs-Chor mit seinen ekelhaft fiesen ‚He,he, he-Chören … albtraumhaft diese [dort gezeigte] Gesellschaft gezeichnet wird.“ Er wurde ein „Schwanken zwischen der Erzählhaltung“ gewahr, ob „real oder irreal“. Das „ist vielleicht auch sehr französisch“, womit ein ethnischer Deutungsvorwurf, wie anfangs befürchtet, vom Tisch wäre.

Vesperinis Inszenierung basiert also darauf, dass etwas „ein Traum ist“, möglicherweise auch „im Drogenrausch“ geschieht. Das erlaubt jede Irrealität, alles Mehrdimensionale und Mehrdeutige, auch verschiedene Spielorte schnell parat zu haben. Omnipräsent aber ist der Wald, nah und fern, finster und lichtdurchflutet. Er wird zudem zur Kulisse und Projektionsfläche für spektakuläre Videos. Irgendwann, lässt sich voraussehen, benötigt man kaum mehr Kulissenbauer, nur mehr Videospezialisten wie Étienne Guiol und Wilfrid Haberey, die hier mit ihren Filmen optisch überwältigen. Man kennt diese Technik, ist trotzdem visuell erdrückt, wenn darin sich die Handlung vollzieht, oder das, wie der Regisseur sie neu begründet.

Ks. Jörg Sabrowski (Kaspar) | Michael Müller-Kasztelan (Max)

Ks. Jörg Sabrowski (Kaspar) | Michael Müller-Kasztelan (Max)

So spielt sich die Schauerszene, in der Kaspar die Freikugeln fertigt, sehr ebenerdig ab. „Furchtbare Waldschlucht“ steht im Textbuch von Friedrich Kind, das Carl Maria von Weber einst vertonte. Hier ist es der Boden einer Lichtung mit ein paar Baumstümpfen. Dazwischen hängen durchsichtige Plattformen, die verschiedene Ebenen von Projektionsflächen bilden, auf denen neben Blitzen mystisches Getier wie Wölfe, Hirsche oder Adler den Fortgang beim Kugelgießen skandieren.

Das bannt, überwältigt die Augen und überfordert das Gehirn, mischt die Eindrücke mit der Folge, dass die Musik kaum mehr wahrgenommen wurde. Musste sie auch nicht, denn Benjamin Reiners, der scheidende GMD, hatte an diesem Abend nicht seinen besten Tag, obwohl es seine letzte Premiere in Kiel war. Gleich bei der Ouvertüre klang es aus dem Graben wenig romantisch, anfangs eher breit, später flach. Dass es bei dem Quartett der Hörner mal am Ansatz schwächelte, wäre zu überhören, nicht aber das Gleichmäßige im Spiel, das vergessen ließ, wie wunderbar gerade dieses Instrument zum Sujet dieser eben doch romantischen Oper passen könnte. Die Musiker schienen eher nicht recht gefordert, klangen auch an anderen Stellen wenig inspiriert. Erst bei der Begleitung der Solisten änderte sich das, da schien Reiners noch ganz präsent.

Michael Müller-Kasztelan (Max) | Opernchor und Extra Chor

Michael Müller-Kasztelan (Max) | Opernchor und Extra Chor

Ein zweites Manko war in etlichen Szenen der Chor, auch er in einigen Szenen als typisch deutsch kategorisiert. Ein recht großer des Hauses und dazu der ihn verstärkende Extrachor war einzustudieren (Gerald Krammer), dann die Solistinnen des Kinder- und Jugendchores der Akademien (Moritz Caffier). Die Bühne war voll, wenn alle auftraten, aber nicht immer klang-voll, weil Spitzentöne ungenau im Tempo und in der Höhe getroffen waren. Eine rühmliche Ausnahme leisteten sich die Brautjungfern mit ihrem „Wir winden dir den Jungfernkranz“. Er hatte die Qualität zum Chartsieg.

Das bietet den Übergang zu den Solisten des Abends. Sie hatten darunter zu leiden, dass Vesperini seine Aufgabe darin erfüllt sah, statisch sinnvolle Tableaus zu entwickeln. Einerseits mag das günstig für einige Sänger sein. Sie standen vorn, konnten sich aufs Singen konzentrieren. Andererseits kam das seinem Ansatz von Traumspiel entgegen, das in Bildern erstarrte, obwohl viele recht bewegt träumen. Das Damenduett von Agnieszka Hauzer als Agathe und Bryndís Guðjónsdóttir als Ännchen

zum Beispiel kam die Statik sehr unterschiedlich entgegen. Der ersten, der gern ruhig agierenden, ihre schöne Stimme mit Bedacht formenden Sopranistin sehr, der anderen vor Spiellust berstenden viel weniger. Der ersten auch deshalb, weil ihr der Ausstatter Alain Blanchot ein Reifrockkostüm auf den Leib geschneidert hatte, das einer Spieluhr-Figur in einem adligen Salon angemessen gewesen wäre, auch in Armhaltung und Gestik. Die zweite dagegen durfte auch optisch nicht verbergen, dass sie zwar Verwandte, aber eigentlich Zofe war.

Agnieszka Hauzer (Agathe) | Bryndís Guðjónsdóttir (Ännchen)

Agnieszka Hauzer (Agathe) | Bryndís Guðjónsdóttir (Ännchen)

Max hat natürlich als einziger Tenor das Vorrecht, unter den Männern zuerst genannt zu werden. Ihn sang sehr solide Michael Müller-Kasztelan, was gut zu der Art passte, wie der sehr vielseitig im Kieler Ensemble Eingesetzte hier zu wirken hatte, scheu, wie zu etwas gezwungen, eben albtraumhaft. Welch‘ Glück, dass er auch in Kiel seine Agathe schließlich doch bekam. Eigentlich ist das keine schlechte Deutung dieser Figur, wie auch die des Kaspars für Jörg Sabrowski, der sich immerhin seiner Bewegungslust hingeben durfte. Alles andere Personal war ausgewogen, vor allem stimmlich.

Am Rande sei zum Schluss vermerkt, dass dieser „Freischütz“ gleich mit zwei Frischluft-Inszenierungen in Konkurrenz steht, mit der in Bregenz, weit weg, und der auf der anderen Seebühne, sehr nah, in Carl Maria von Webers Geburtsort Eutin. Dort darf man zudem damit wuchern, dass im Garten zum Fürstbischöflichen Wasserschloss neue Sitzränge eingeweiht werden und sich alles unter gewaltigen und echten alten Bäumen abspielt. Man darf auf Anthony Pilavachis Interpretation gespannt sein.

Fotos: (c) Olaf Struck